Kanye West (カニエ・ウェスト)の「Stronger」は、ヒップホップと電子音楽を完璧に融合させ、音楽史のフェーズを強制的に進めた革命的な一曲だ。フランスの電子音楽デュオ、Daft Punk (ダフト・パンク)の「Harder, Better, Faster, Stronger」を大胆にサンプリングし、ジャンルの境界線を粉砕した。この曲の登場によって、ヒップホップは「ストリートの音楽」から「世界を揺らすスタジアム・アンセム」へと進化を遂げたのである。

🎧 クイック概要:10秒でわかる基本データ

| アーティスト / 曲名 | Kanye West – Stronger |

| 収録アルバム | 『Graduation』 |

| サンプリング元 | Daft Punk – Harder, Better, Faster, Stronger (2001) |

| 主な記録 | 米Billboard Hot 100 1位 グラミー賞「最優秀ラップ・ソロ・パフォーマンス賞」受賞 |

2007年、ヒップホップが「未来」へ舵を切った瞬間

2007年、カニエ・ウェストは大きな賭けに出た。それまでの彼は、古いソウル音源を早回しにする「チップマンク・ソウル」の旗手として大成功を収めていたが、3枚目のアルバム『Graduation』のリード曲として選んだ「Stronger」で、そのスタイルをあっさりと投げ捨てたのだ。

彼が手を伸ばしたのは、当時まだヒップホップ界では異端だったエレクトロニック・ミュージック。結果としてこの曲は全米1位を記録し、イギリスでも初の首位を獲得。ヒップホップが閉鎖的なコミュニティを飛び出し、地球規模のポップ・ミュージックへと変貌を遂げた象徴的なパラダイムシフトとなった。

Daft Punkという「劇薬」を飲み込む実験

この曲の心臓部は、Daft Punkが2001年に放った名曲「Harder, Better, Faster, Stronger」のサンプリングだ。 当時、トップクラスのラッパーがここまで全面的にハウスやテクノの要素を取り入れるのは極めて異例だった。カニエはこの試みを「ヒップホップが次に進むための実験」と呼び、Daft Punk側もこの「再解釈」を快諾。この二大巨頭の共鳴が、既存の音楽ジャンルに風穴を開ける独自のエネルギーを生み出したのだ。

狂気の沙汰、執念の「75回ミキシング」

「Stronger」の洗練されたサウンドは、カニエの異常なまでの完璧主義から生まれている。 プロデューサーのMike Deanらと共に複数のスタジオを渡り歩き、行われたミキシングの回数はなんと75回以上。周囲が「これで完成だ」と太鼓判を押しても、カニエは「もっと良くなるはずだ」と首を振った。

低音の厚み、シンセサイザーの抜け感、ラップとの絶妙な距離感。この病的なまでのこだわりが、リリースから15年以上経った今でも一切古びない、驚異的な音圧とグルーヴを支えている。

ニーチェの哲学を「生存戦略」に変えたリリック

サビで繰り返される「What does not kill me makes me stronger(私を殺さないものは、私をより強くする)」というフレーズ。これはドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェの言葉の引用である。

カニエにとって、これは単なるインテリを気取った言葉遊びではない。

- キャリア初期に受けた過小評価

- 死にかけた凄惨な交通事故

- 常に浴びせられる世間からのバッシング

これらの逆境をすべて血肉に変えて突き進む、彼自身の「生存戦略」そのものなのだ。だからこそ、この曲は単なるダンスチューンを超え、困難に立ち向かう人々の背中を強烈に押す「現代のアンセム」として、今もなおスポーツ会場やCMで鳴り響いている。

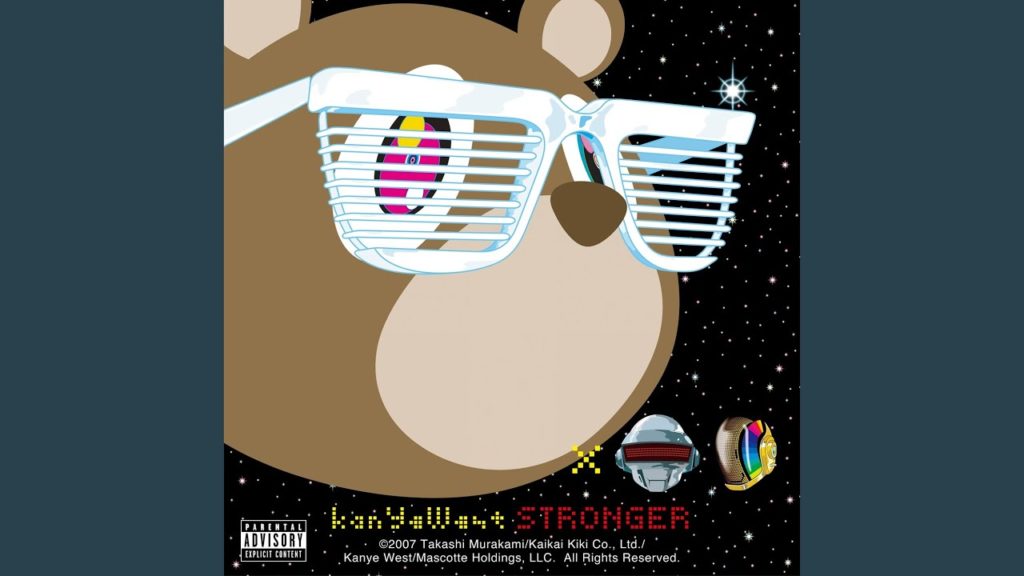

『AKIRA』への偏愛と、視覚的な日本革命

ミュージックビデオ(MV)もまた、世界に衝撃を与えた。大友克洋のアニメ映画『AKIRA』にインスパイアされたネオ東京的な世界観、実験施設、そして画面を横切るカタカナのテロップ。

これは単なる「日本風」の拝借ではない。カニエはかねてより日本のアートやファッションへの深い敬意を公言しており、このMVで「ヒップホップはアニメやSFといったサブカルチャーとも高度に融合できる」ことを証明した。映像内にはDaft Punkを彷彿とさせるロボットスーツも登場し、音と視覚の両面でオリジネイターへのリスペクトを捧げている。

遺産:音楽の境界線を消し去ったカニエの功績

「Stronger」が残した最大の遺産は、2000年代後半以降の音楽シーンにおいて「エレクトロとヒップホップの融合」を当たり前にしたことだ。 カニエはこの曲で、「ヒップホップは変化を恐れる必要はない」という動かぬ証拠を提示した。これ以降、数多のラッパーが電子音を積極的に取り入れるようになり、現代のポップミュージックのスタンダードが形作られた。

「Stronger」は一人の天才の転換点であり、同時に音楽史が「次の一歩」を踏み出した歴史的瞬間だった。哲学、ポップカルチャー、そして最先端のサウンド。それらを一つの器に流し込み、極限まで磨き上げたこの曲は、永遠に色褪せることのないクラシックとして君臨し続けるだろう。

関連記事はこちら

コメント