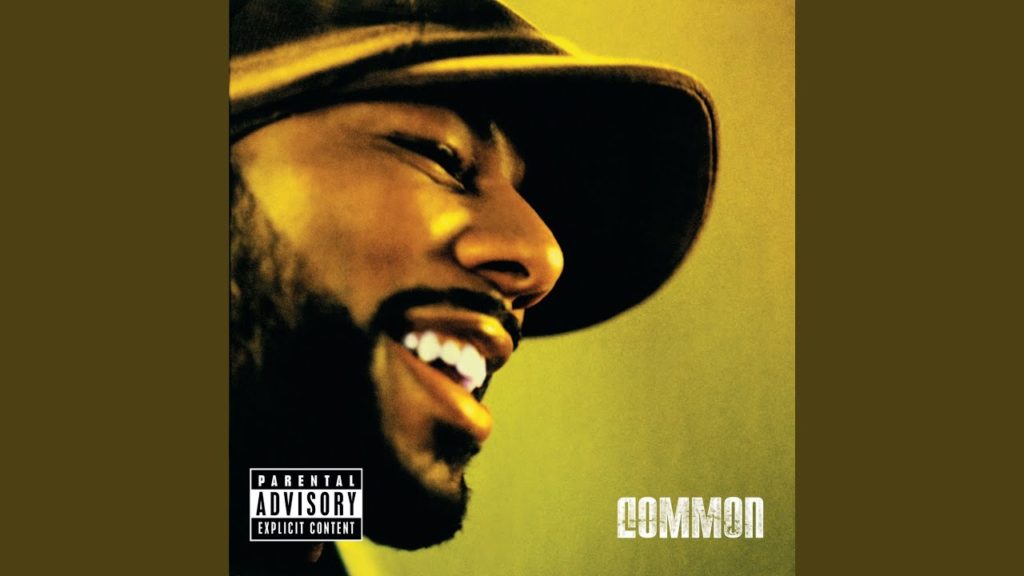

Common (コモン)の代表作『Be』。その冒頭を飾る「Be (intro)」は、単なるアルバムの導入部という枠組みを超え、ヒップホップ史に刻まれた「一つの宣言」である。2005年のリリースから時を経てもなお、この2分24秒の衝撃が色褪せることはない。

Common – Be (intro) (2005)

始まりの号砲:シカゴが生んだ黄金コンビの邂逅

2000年代中盤、ヒップホップシーンは商業的な成功と芸術性の追求という二極化の波に洗われていた。当時、実験作『Electric Circus』を経て自身の表現スタイルを再模索していたCommonは、同じシカゴ出身の若き才能、Kanye West(当時はプロデューサーとして急速に評価を高めていた時代)と手を組む。

この合流は、Commonにとっては「自己表現の核心」を取り戻すための回帰であり、Kanyeにとってはメインプロデューサーとしての地位を不動のものにするための挑戦であった。二人の「Chi-Town(シカゴ)」の精神が共鳴し、ヒップホップの伝統とモダニズムが融合した傑作『Be』は産声を上げたのである。

サウンドの魔術:Kanye Westが仕掛けた「静寂と昂揚」

「Be (intro)」の針を落とした瞬間、まず耳を捉えるのは重厚なウッドベースのラインだ。そこに温かみのある鍵盤の音色と、ソウルフルなサンプルが層を成して重なっていく。

- サンプリングの妙 プロデュースを務めたKanyeは、Albert Jones (アルバート・ジョーンズ)の「Mother Nature」をサンプリング。1970年代ソウルの質感を現代の文脈で再解釈し、オーガニックで血の通ったサウンドを作り上げた。

- ミニマリズムの美学 Commonのリリックを際立たせるため、ビートはあえて削ぎ落とされたミニマルな構成になっている。しかしそのテクスチャーは極めて豊かであり、リスナーを静かに、かつ深く作品の世界観へと引き込んでいく。

この重層的な構築美は、2000年代以降のソウルフルなヒップホップ・プロダクションの流れを象徴するものとなった。

Albert Jones – Mother Nature (1977)

「Be」という哲学:ありのままでいることの強さ

この曲の真価は、そのリリックに宿る「思想」にある。Commonはここで、自己の存在や実現について、内省的かつ力強い言葉を紡いでいる。

“Be is another way of saying just do without trying hard… be true to who you are.”

(『Be』とは、頑張りすぎず、ただ実行すること。自分自身に対して誠実であることの言い換えなんだ)

このCommon自身の言葉が示す通り、曲中では「今、この瞬間を生きる」というテーマが繰り返される。

“Never looking back or too far in front of me / The present is a gift and I just wanna BE.”

(過去を振り返らず、遠すぎる未来も見ない。現在は「贈り物(Gift)」であり、俺はただ「ありのまま(BE)」でいたい)

歌詞には娘への愛情や再生の概念も織り込まれており、個人的な告白でありながら、聴く者すべてに「存在することの意味」を問いかける普遍的なメッセージへと昇華されている。

評価とレガシー:イントロを超えた「サウンドアイコン」

リリース直後から、批評家やファンの間で「Be (intro)」は「ヒップホップ史上最高のオープニングの一つ」として熱狂的に迎えられた。

- リスナーの反応 リスナーやファンコミュニティの間では「最初のビートだけで鳥肌が立つ」と語り継がれ、その完成度の高さから「実はもっと長いフルバージョンがあるのではないか」という議論が巻き起こるほどであった。

- アルバムにおける役割 この曲は単なる「前奏」ではない。後に続く楽曲たちが展開するストーリーや自己探求の旅を支える、精神的な背骨の役割を果たしている。

結果として、アルバム『Be』はグラミー賞に複数ノミネートされるなど、商業的にも批評的にも大成功を収めた。このイントロが提示した「真実を生きる」というトーンが、作品全体を名作たらしめる一貫性を与えたことは疑いようがない。

結論:2分24秒の永遠

「Be (intro)」は、派手な演出や刺激的なギミックに頼ることはない。しかし、Commonの誠実な言葉とKanyeの温かいプロダクションが噛み合ったとき、そこには深い余韻と、背筋が伸びるような気高さが生まれる。

「ありのままでいい」という優しくも強固な宣言。それは、2000年代ヒップホップの方向性を変えた歴史的な瞬間であり、今なお私たちが「今ここ」に立ち返るための、大切な道標となっている。

コメント