Busta Rhymes (バスタ・ライムス)という稀代のラッパーを語る上で、2005年12月13日に解き放たれた「Touch It」を避けて通ることはできない。彼の7枚目のスタジオアルバム『The Big Bang』の先行シングルとして産み落とされたこの曲は、単なるヒット曲の枠を超え、2000年代中盤のヒップホップシーンを象徴するモンスターアンセムとなった。

エレクトロとヒップホップが火花を散らして融合した、その軌跡を改めて紐解いていく。

Busta Rhymes – Touch It (2005)

運命を変えた「一聴惚れ」とスウィズの魔法

この曲の心臓部である中毒性の高いビートを仕掛けたのは、稀代のヒットメーカー、Swizz Beatz(スウィズ・ビーツ)だ。彼はフランスのエレクトロ・デュオ、Daft Punk(ダフト・パンク)の「Technologic」を大胆にサンプリングし、硬質なドラムと脈打つシンセを絡ませた。

驚くべきことに、このビートは当初、女性ラッパーのEveのために用意されたものだった。しかし、彼女が「今の自分にはしっくりこない」と首を縦に振らなかったことで、運命の歯車が回り出す。

たまたまスタジオに現れたバスタ・ライムスがこの音を耳にした瞬間、空気は一変した。彼は即座に「俺がもらう。今すぐによ。何をぐずぐずしてるんだ?」と言わんばかりに踊り出したという。この「一聴惚れ」から始まったセッションは、まさに二人の化学反応が爆発した瞬間だった。

Daft Punk – Technologic (2005)

ミニマリズムがもたらした「機械的な衝撃」

「Touch It」の最大の武器は、徹底的に無駄を削ぎ落としたミニマルな構造にある。「Touch it, bring it, pay it, watch it…」と繰り返される命令形のフレーズは、まるで機械的なオペレーション・マニュアルのようでありながら、バスタの圧倒的なフロウが加わることで熱狂的なクラブアンセムへと昇華された。

当時、ヒップホップがテクノやエレクトロの要素を取り入れることはまだ一般的ではなかった。しかし本作は、ジャンルの壁を軽々と飛び越えてみせた。この成功は、後にDaft Punkのサウンドがヒップホップ界へ浸透していくための重要な布石となったのである。

成功の裏側にあった「決別」と「悲劇」

ビジュアル面でも、本作はバスタのキャリアにおける大きな転換点となった。ミュージックビデオの中で、彼はトレードマークだったドレッドヘアをバッサリと切り落とした新たなルックスを披露。視覚的にも「新生バスタ・ライムス」を強く印象付けた。

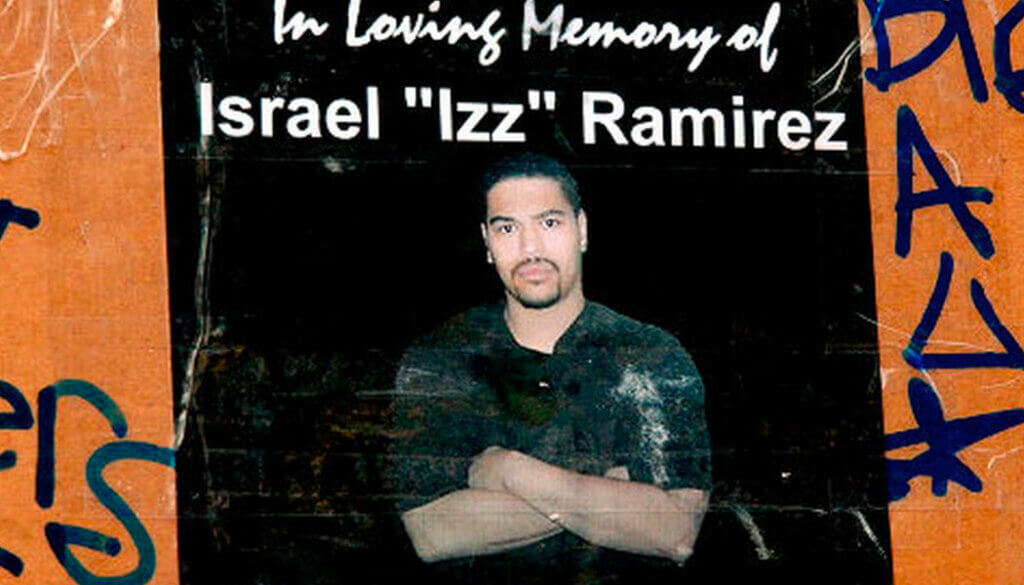

しかし、その輝かしい再出発の裏には深い悲しみが刻まれている。「Touch It(Remix)」のミュージックビデオ撮影に関連する時期、彼のボディガードであり親友でもあったイズマエル・ラミレスが、スタジオ近くで発生した事件に巻き込まれ、命を落としたのだ。この悲劇的な出来事は、楽曲が持つエネルギーに、単なるパーティー・チューンとは一線を画す「感情の起伏」と「重み」を加えることとなった。

世界を席巻し、伝説の「リミックス」へ

リリース後の勢いは凄まじかった。アメリカのBillboard Hot 100で16位まで上昇したほか、ニュージーランドで1位、イギリスで6位を記録するなど、世界中のチャートを席巻した。

その熱狂をさらに加速させたのが、2006年に発表された公式リミックスだ。

- Mary J. Blige

- Missy Elliott

- Rah Digga

- Lloyd Banks

- Papoose

- DMX

当時のシーンを代表する「アベンジャーズ」級の豪華メンツが集結。オリジナルのミニマルな良さを活かしつつ、各ラッパーが己のスタイルをぶつけ合うこのリミックスは、ヒップホップ・コミュニティにおける「競演」の醍醐味を体現した。今なお「誰のバースが最高だったか」という議論がファンの間で絶えないほど、伝説的な存在となっている。

Busta Rhymes feat. Mary J. Blige, Rah Digga, Missy Elliott, Lloyd Banks, Papoose & DMX – Touch It Remix (2006)

時代を象徴するレガシーとして

「Touch It」は、単なる2000年代の流行歌ではない。エレクトロニックなサンプリングをヒップホップの文脈でどう再定義するかという、ジャンル横断的な可能性を提示した金字塔である。

バスタ・ライムスの唯一無二の存在感と、スウィズ・ビーツの先鋭的な感覚。それらが最高の形で結実したこの曲は、今もなおスピーカーから流れれば、聴く者の身体を揺さぶらずにはいられない。これこそが、真の「クラシック」と呼ぶにふさわしい一曲なのだ。

コメント