1989年、ヒップホップの歴史において、これほど「軽やか」で、かつこれほど「誤解」されたアンセムは他にないだろう。De La Soul (デ・ラ・ソウル)の代表曲「Me Myself and I」である。

表面的には陽気なパーティー・チューンとして愛されているこの曲だが、その裏側には、メディアから勝手に貼られた「ヒッピー」という奇妙なレッテルに対する、彼らなりの強烈な皮肉とユーモアが込められている。「お前らが何と言おうと、オレたちはオレたちだ」。そんな、したたかな反骨精神の結晶なのだ。

当時の状況、サウンドの秘密、そして意外な裏話までを含め、この名曲の真実を紐解いていく。

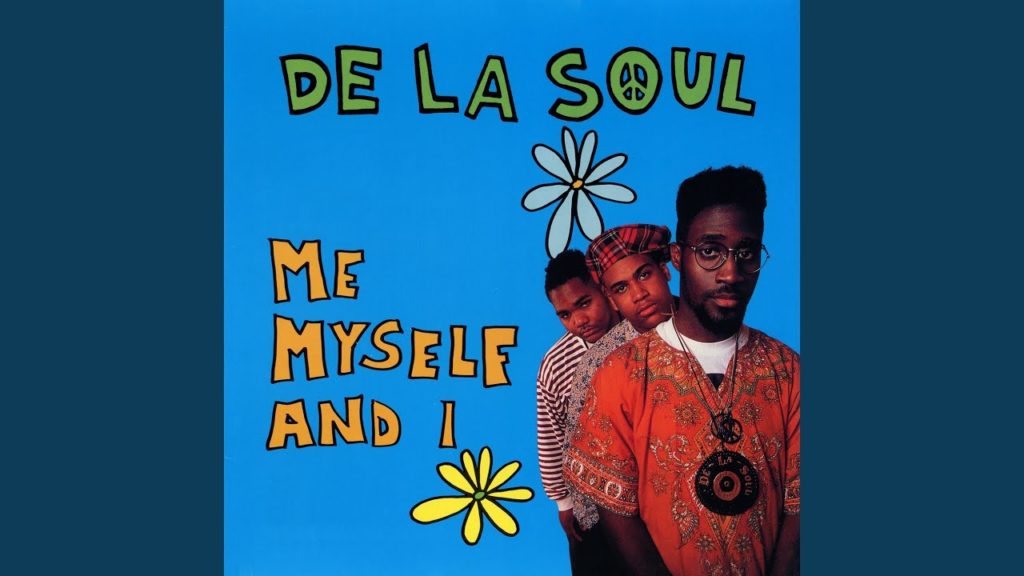

De La Soul – Me Myself and I (1989)

「ヒッピーホップ」と呼ばれた3人の困惑

時計の針を80年代後半に戻そう。当時のヒップホップ・シーンは、暴力性や強面(こわもて)なイメージ、いわゆるマッチョイズムが主流になりつつあった。そんな中、淡いカラーのラガーシャツを着て、花のロゴをあしらい、ユーモラスなスキットをアルバムに持ち込む3人組が現れた。De La Soulである。

彼らの独自の美学は、シーンの中で明らかに浮いていた。メディアはすぐに飛びつき、彼らを「怖くないラップ」、あるいは「ヒッピーホップ」と揶揄気味に呼び始めたのだ。

しかし、当の本人たちにとって、これは甚だ心外な話だった。インタビューによれば、彼らはヒッピーを意識していたわけではない。単に他とは違うアート感覚を持ち、サンプリングで遊んでいたら、自然とあの雰囲気になっただけなのだ。「平和の使者」などというレッテルは、彼らにとって不満の種でしかなかった。

Posdnuosは後にこう語っている。

「あれはただの“自分たちへの返答”だった。メディアの“Plug 1とPlug 2はヒッピーだ”という空気に対して、“いや、違うけど?”と返しただけだ」

つまり「Me Myself and I」は、平和を愛する歌などではなく、「勝手なイメージを押し付けるな」という怒りを、極上の陽気さで包んでカウンターパンチとして繰り出した、皮肉の塊だったのである。

ファンクを武器にした「踊れる反論」

この「怒りに見えない反論」を成立させるために必要だったのが、聴く者を強制的に踊らせてしまうビートだ。

プロデューサーのPrince Paulが構築したサウンドの核となっているのは、George Clinton率いるFunkadelic (ファンカデリック)の名曲「(Not Just) Knee Deep」のベースラインである。腰を揺らさずにはいられないファンクのループを中心に、Ohio Players、Doug E. Fresh、Edwin Birdsongなど、当時のサンプリング文化の粋を集めた多層的なビートが組み上げられた。

Funkadelic – (Not Just) Knee Deep (1979)

目指したのは、重すぎず、軽すぎず、ポップでありながら確固たる「芯」がある音。De La Soulの美学を体現するそのサウンドは、まさに「楽しそうに見えて、実は怒っている」という曲のテーマに完璧にフィットした。

歌詞と映像で描く「ラッパー像」への抵抗

歌詞に耳を傾ければ、そのメッセージはより鮮明になる。 “Proud, I’m proud of what I am”(オレは自分が何者か、そのままを誇りに思う)。

メディアが作り上げる虚像、業界が押し付ける「こうあるべき」という圧力、そして「ラップとはこういうものだ」という固定観念。彼らはそれらすべてをのらりくらりとかわし、「いや、こっちは普通にやってるだけだから」と淡々と言い放つ。自己肯定とラベルへの抵抗が、そこには刻まれている。

その姿勢はミュージックビデオにおいて、さらに視覚的に強調された。舞台は「ラップの教室」。教師が生徒たちに「これがラッパーの正しいスタイル(ゴールドチェーンやタフな振る舞い)」だと説教くさく押し付けるが、De La Soulの3人はそれを完全に無視し、自分たちのスタイルを貫く。

このビデオには、盟友であるA Tribe Called QuestのQ-TipやAli Shaheed Muhammadもカメオ出演しており、当時のネイティブ・トングズ周辺の結束を感じさせる「裏ボーナス」的な楽しみもある。しかし何より重要なのは、当時のヒップホップの定型を茶化し、自分たちの立ち位置を明確にした点にあるだろう。

異端のアンセムが抱えた「諸刃の剣」

この曲が収録されたアルバム『3 Feet High and Rising』は、サンプリングの多様性やスキット文化の確立など、後の実験的ヒップホップの土台を作った歴史的名盤だ。その中で「Me Myself and I」は唯一と言っていいほど明確なポップソングとして機能し、彼らの名を一気にメジャーへと押し上げた。

面白いエピソードがある。本国アメリカでのヒットはもちろんだが、なぜかヨーロッパのオランダで人気が爆発し、チャート1位を獲得したのだ。きっかけは現地のテレビ局がドキュメンタリーでこの曲を使用したことだったという。「ヒッピー扱いの反論ソング」が、全く別の文脈で海外の視聴者に刺さってしまったのだ。De La Soulらしい、予期せぬ伝播と言えるだろう。

しかし、彼らにとってこの成功は複雑でもあった。あまりに曲がヒットしすぎたことで、本来の実験的なアーティストとしての側面よりも、「ポップグループ」として誤解されることを危惧したからだ。自分たちを定義するための曲が、結果として新たな誤解を生むきっかけにもなり得る。まさに「諸刃の剣」であったことも、皮肉な事実として記しておかねばならない。

結び:最も明るく、普遍的な闘争

「Me Myself and I」は、ヒップホップの歴史の中で最も明るい「反抗」のひとつである。 彼らは怒鳴らず、威嚇せず、誰も傷つけずに、強烈に自分たちの意志を提示してみせた。

あれから34年以上が経った今も、私たちは「アイデンティティ」を巡る葛藤や、他者から貼られる「レッテル」への違和感と戦い続けている。だからこそ、この曲は懐メロとして消費されることなく、現代とも強く共鳴するのだ。

「自分は自分でいい」

そう軽やかに言い切るこの曲の強さは、いつまでも色褪せることはないだろう。

コメント